Sembra anacronistico, ma forse non troppo considerando il tempo in cui viviamo, parlare di ‘processione contro la peste’…Quando la peste tornò in Europa nel 1348 dopo un’assenza di quasi seicento anni, pochi avrebbero potuto immaginare che la malattia avrebbe continuato a perseguitare il continente per i successivi quattro secoli. Un certo numero di fattori rendeva la malattia davvero orrenda: si ripresentava a cicli imprevedibili; produceva sintomi grotteschi, come bolle e necrosi delle estremità; aveva un altissimo tasso di mortalità; si diffondeva facilmente e uccideva rapidamente (Boccaccio scrive che le vittime della peste “avendo fatto colazione al mattino con i loro parenti, conoscenti e amici, cenavano quella stessa sera con i loro antenati nell’altro mondo!”). Inoltre, a differenza di altre malattie come la lebbra, la peste non segnava singoli individui, ma piuttosto assediava intere popolazioni. Quest’ultimo attributo della peste aveva importanti implicazioni morali. Se la malattia, come si pensava, era in ultima analisi una punizione divina per il peccato, allora ne conseguiva che la peste metteva in discussione non solo la virtù di un individuo, ma la moralità collettiva di una comunità. L’azione correttiva, quindi, doveva essere portata avanti comunitariamente.

Il Cardinale Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano durante l’epidemia della città del 1576-78, utilizzò il rituale della processione contro la peste come risposta al problema del peccato collettivo; la musica fu una componente centrale della processione perché interagiva con altri elementi del rituale per facilitare il culto corporativo, rafforzando al contempo i legami civici della comunità processuale. Tuttavia, le grandi congregazioni di persone nelle processioni esacerbavano la reale minaccia di contagio e contravvenivano alle regole mediche e civili di isolamento. Borromeo affrontò questa lotta tra pietà e sicurezza pubblica spostando la processione dalle strade pubbliche alle case private quando le parrocchie furono messe in quarantena. Nel programma di ‘devozione ad hoc’ di Borromeo, la maggior parte degli elementi rituali furono eliminati, lasciando la musica come strumento primario attraverso il quale i milanesi furono in grado di mantenere le loro attività devozionali corporative e di cancellare i confini tra il culto pubblico e quello domestico.

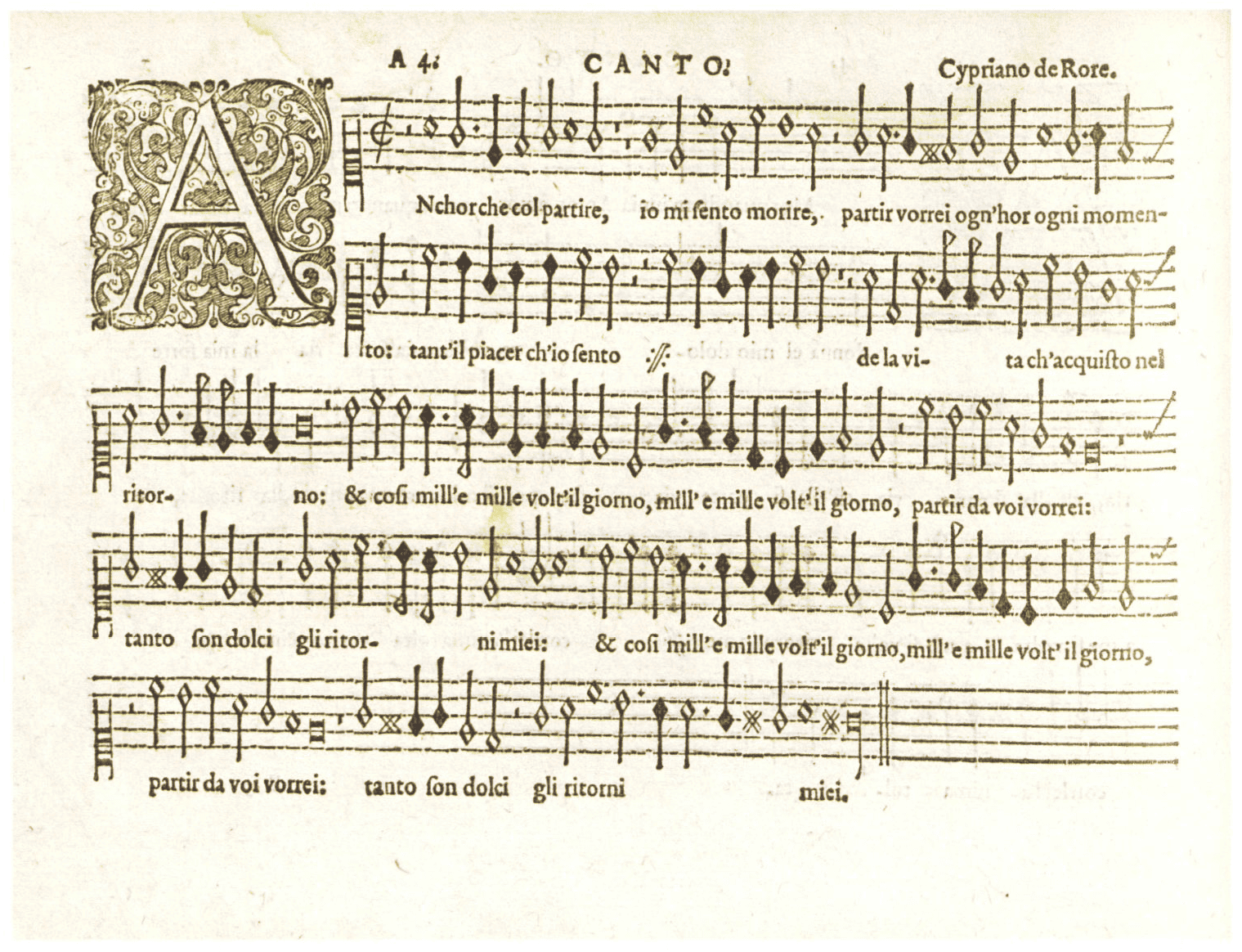

Gli elementi liturgico-musicali della processione contro la peste funzionavano in tandem con gli altri elementi rituali per propiziare la divinità e unificare la comunità. Sulla scorta dei libri sacerdotali del tempo, il nucleo rituale delle processioni di emergenza, come quelle per la pioggia o per la cessazione della peste, seguiva la forma delle Litanie Maggiori. In generale, i salmi (di solito uno dei salmi penitenziali, 6, 31, 37, 50, 101, 129 e 142) e le antifone venivano eseguiti al punto della partenza processionale. Durante l’ambulazione vera e propria, le litanie, di solito le Litanie dei Santi, venivano cantate insieme ad altri Salmi e ripetute se necessario. Alla conclusione del rito, le preghiere al punto di raccolta finale rinnovavano le petizioni precedenti, e si doveva celebrare una Missa contra pestem. Talvolta venivano pubblicati opuscoli speciali contenenti le preghiere delle processioni che possono ora aiutarci a definire il programma liturgico di una determinata processione. Per il rito di Milano, Borromeo pubblicò le Antiphonae, psalmi, preces, et orationes ad usum supplicationum tempore pestis, un libretto palmare (21 fogli, 13 cm per 7,5 cm) che poteva essere facilmente portato in processione. Il libro si apre con una selezione di sette antifone e i sette salmi penitenziali, da eseguire ‘pro arbitratu’. Seguono altri tre salmi (94, 87 e 90) e due letture bibliche (Giona 2 e Isaia 38), sempre da eseguire come i partecipanti ritengono opportuno. Le Litanie dei Santi vengono dopo, seguite da una ristampa del Salmo 50 e poi da una serie di cinque brevi preghiere, la prima delle quali è semplicemente una rubrica che istruisce i supplicanti ad eseguire una preghiera al santo nella cui chiesa si trovano (de Sancto, in cuius Ecclesia supplicationes fiunt). Il resto sono preghiere di misericordia e protezione.

Lascio a voi una riflessione personale, di qualunque tipo, su quanto scritto…